"我对TP钱包的DeFi功能印象深刻,但我认为它的用户教育资源还可以进一步提升。更多的教程和指导将有助于新手更好地使用。"

让区块链随处发生

TP钱包官网

让你安全、简单地探索区块链,是全球领先的数字资产钱包

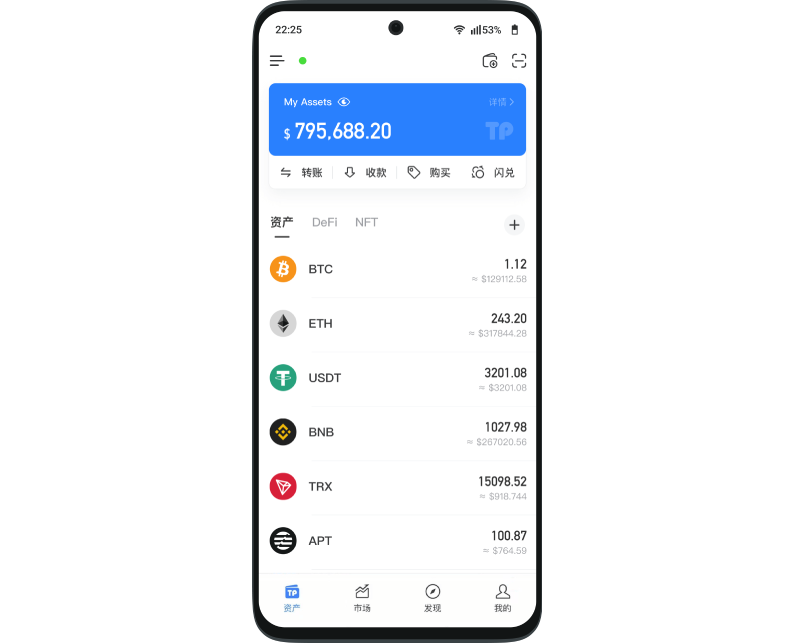

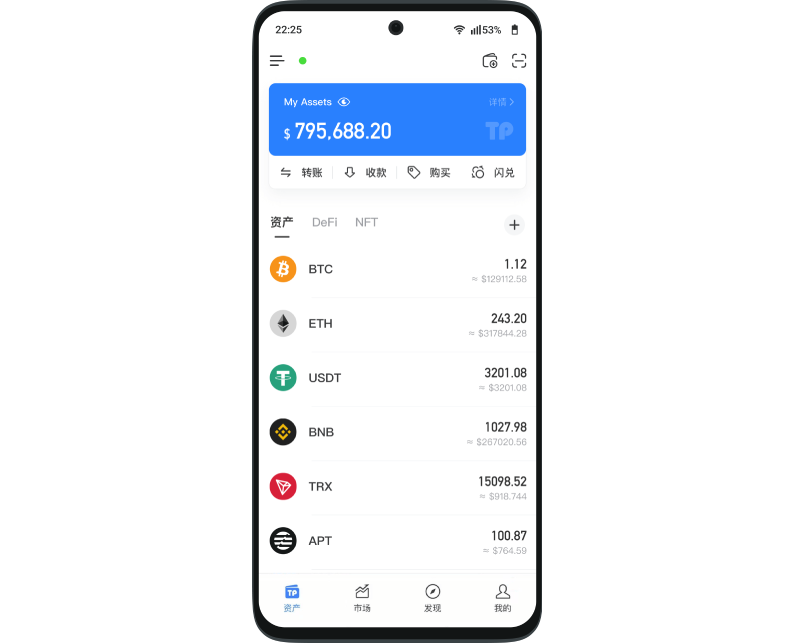

TP钱包官网下载你的通用数字钱包TP(TPwallet)钱包,TokenPocket是全球最大的数字货币钱包,已为全球近千万用户提供可信赖的数字货币资产管理服务,支持多种热门区块链资产在线交易,为用户提供安全、可靠的区块链钱包

让区块链随处发生

让你安全、简单地探索区块链,是全球领先的数字资产钱包

TP钱包官网下载你的通用数字钱包TP(TPwallet)钱包,TokenPocket是全球最大的数字货币钱包,已为全球近千万用户提供可信赖的数字货币资产管理服务,支持多种热门区块链资产在线交易,为用户提供安全、可靠的区块链钱包

我们为全球200多个国家及地区的用户提供安全易用的数字资产服务

TP钱包 是一个开源的非托管钱包,使用通用的 12 位助记词进行备份和恢复,私钥经过加密并安全存储在您的手机本地,并提供多个私钥备份选项以确保它们不会丢失

支持Bitcoin、Ethereum、BNB Chain、Polygon、Solana、TRON、Klaytn、Avalanche、Fantom、Polkadot、Arbitrum等Layer2及其资产

内置并优化了来自世界各地的数千个 DApp,因此您可以快速加载和访问它们以获得更好的体验,内置DeFi金融资产展示,您在第三方DeFi中的所有资产一目了然

TP钱包只在用户的设备里生成并存储私钥助记词,您是唯一可以访问的人 TP钱包同时开发了冷钱包、多签钱包等,来满足您对安全的需求 多链钱包,支持BTC、ETH、BSC、TRON、Aptos、Polygon、Solana、Cosmos、Polkadot、EOS、IOST等

随时随地,让你更方便地交易 用你的信用卡购入数字资产,轻松存储、发送、跨链与兑换

我们为全球200多个国家及地区的用户提供安全易用的数字资产服务

服务的用户

日均交易数

国家及地区

TP钱包是全球领先的去中心化多链钱包,支持 BTC/ETH/TRX/USDT 等多种区块链资产。

【安卓版本】 安卓手机用户请到TP钱包官网下载最新版本。(注意:TP钱包唯一官方网址为:http://www.chzikao.com)

【苹果版本】 点击下方链接查看苹果手机如何在App Store下载TP钱包App? http://www.chzikao.com 需注意:为遵循苹果商店App Store的审核规范,我们已对TestFlight端的Pro版本停止更新。Pro版本将在用户使用期满后无法打开使用,请尽快根据教程下载海外商店TP钱包版本,在此过程中,请务必备份和验证好您的私钥和助记词等重要信息并做好迁移工作,迁移过程中请务必保护好私钥、助记词,不要在网络上存储及传播,更不要与任何人共享。

如果忘记了密码,您可以使用备份的助记词来恢复访问您的钱包。如果您也丢失了助记词,可能需要联系TP钱包的客服支持以获取帮助。

1、打开app,在【资产】页面选择需要提现的代币;(此处以提现BSC链的TPT为例)。2、在底部点击【转账】;3、选择并点击转账方式;(此处以直接转账为例) 提示:1)点击【地址簿转账】可以直接选择地址簿存储的转账地址; 2)点击【扫码转账】可以通过扫描接收地址的二维码填写地址。4、依次填入【收款账号】和【转账数量】,选择矿工费,然后点击【确认】; 注意:1)如果是转账到中心化钱包(交易所),接收地址的代币需要附带Memo或者Tag,一定要附加Memo或者Tag。 2)矿工费可选择自定义调节gas price 和gas limit。

1、打开app,需要选择需要取消的转账交易,然后点击【取消交易】;(此处以取消ETH转账为例) 注意:一般情况下,以太坊链上的转账比较拥堵,转账仅在未上链前才能取消。

2、进入取消交易的页面后可查看详情,然后点击【确认】;3、确认交易信息无误后,点击【确认支付】; (注意,取消交易的逻辑为重新发起一笔相同数量的转账到你的原发送地址以此覆盖原来的交易,取消交易需要上链,因此仍需支付少量矿工费。)

随着公链的发展,交易所也在推出其自身的公链,比如币安推出的币安智能链(BSC),火币推出的火币生态链(HECO),OKEx推出的OKExChain。 由于跨链的需求不断增加,因此不同公链上会出现同一种资产,比如USDT在ETH、TRX、BSC、HECO等都可流通,但是他们之间并不是完全一致,也不可以直接相互转账,而且ETH、BSC、HECO和OKExChain他们的地址格式都是一致的,因此经常导致用户转账或提现出错。注意点: 1.不同公链之间不可以直接相互转账,比如以太坊上的USDT无法直接转账到HECO上。 2.交易所提币,要注意选择提币通道/公链。比如要从币安提币到币安智能链,就必须选择BEP20或者BSC选项;再比如从火币提币到火币生态链,就必须选择HECO通道,否则无法到账。如果提错通道了,或者转错链了要怎么处理? 1. 如果直接转账转错了,比如在钱包直接从以太坊转USDT到BSC钱包,这种情况下BSC钱包肯定是收不到账的,那么你只需要将BSC钱包对应的私钥导入到以太坊去,就可以看到USDT出现了。(如果看不到USDT,可以手动添加一下代币) 2. 交易所提币提错通道,比如你要提USDT到HECO,但是忘记选择通道或者选错了通道到了以太坊,那么这个时候你只需要将你的HECO上的钱包对应的私钥,导入到以太坊去,就可以看到USDT出现了。(如果看不到USDT,可以手动添加一下代币)

2024 年 4 月 18 日,Solana (SOL) 似乎准备打破其看跌趋势并经历上涨势头。 有几个因素支持 Solana 即将到来的看涨走势。 这些因素包括 So…...

下一步是为 DCA 加密货币选择合适的加密货币。 现在有数千种加密货币,这意味着做出选择根本不是那么容易。 因此,建议彻底研究这些选项。 在进行研究时,了解加密货币价格的历...

卡尔达诺(ADA)是一个以其创新的扩展未花费交易输出(EUTXO)模型而闻名的区块链平台,最近展示了其不断增长的能力。 这一成就是在 Alonzo 升级成功实施之后取得…...

彭博社高级 ETF 分析师 Eric Balchunas 引起了人们对 Markus Thielen 的一份报告的关注,该报告大胆预测美国证券交易委员会 (SEC) 本…...

Sam Altman 和他的团队继在人工智能和加密货币领域的努力之后,通过 World Coin 进军区块链市场。 世界币的推出标志着探索区块链技术潜力的重大转变。 据…...

概括 根据长达 40 年的许可协议,Agiitas 获得了在印度、南亚和澳大利亚设计、制造和分销 Lotto 产品的独家权利 Agilitas 联合创始人 Abhish…...